「安藤建築の特徴は?」

「作品の写真もみたい!」

こんにちは!くりです。

安藤忠雄さんは、大阪出身の世界的建築家です。

そしてぼくのあこがれの建築家。著書を何冊も読みましたし、安藤建築を見るために海外まで行ったこともあります。

そんなぼくが、安藤建築にみられる特徴をまとめてみたいと思います!

安藤忠雄さんの作品に興味がある人にはピッタリの記事になっています。

建築家・安藤忠雄とは?

まずは安藤忠雄さんのプロフィールを簡単にご紹介します!

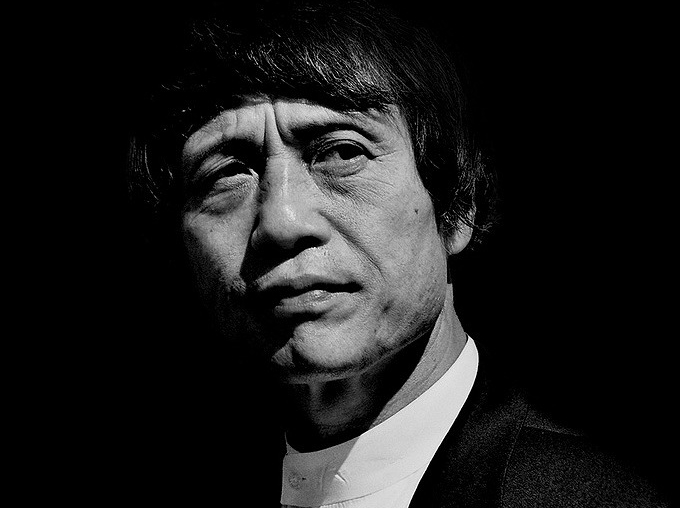

安藤忠雄さんについて

出典:wikipedia

1941~、現在77歳。大阪出身の建築家。

若い頃はプロボクサーとしてお金を稼いでいました。しかしファイティング原田の練習風景をみて諦めます。

家が裕福でなかったため、大学には行かず独学で建築を学びました。通常4年かかると言われている建築士の資格に、猛勉強の末たった1年で合格。

そして家具設計やデザインの仕事をして得たお金で、建築をみる旅をします。

20歳の頃に日本中を、20代半ばで世界中を旅します。

旅エピソードで印象的なのが、フランスのマルセイユから横浜へのフェリーが手違いで一ヶ月後の便になってしまい、それまで毎日、コルビュジエ作品の「ユニテ・ダビタシオン」を見ていたことです。

その後、自身の建築事務所を開きます。

「住吉の長屋」をきっかけに世間から評価を受け、今では世界中に安藤建築が存在します。

代表作品は、六甲の集合住宅やベネッセハウスなど。

安藤忠雄さんのすごさ

安藤忠雄さんのすごさは建物だけではなく、生き方も評価されています。

正直、建築業界では、学歴がいろんな意味で影響を与えます。

現にはじめて日本人としてプリツカー賞を受賞した丹下健三さんは東京大学出身、新国立競技場の最終2案に残った隈研吾さんと伊東豊雄さんも東大出身。

もちろん頭の良さだけではなく、設計を依頼するための信頼性として、学歴が使われています。

それとは対象的に安藤忠雄さんは、大学に行かず独学で建築を身につけていきました。

そこから、世界中で圧倒的評価を受ける建築家になっています。

安藤忠雄さんは建築だけではなく、

恵まれない環境から世界の頂点に上り詰めた、逆境を乗り越えるパワフルな生き方

が評価される理由の一つとなっています。

安藤忠雄作品にみられる特徴をご紹介

ここからはぼくの考える「安藤作品の特徴」を挙げていきます!

1.コンクリートの箱を好む

安藤建築ではよくコンクリートの箱型の建物が見られます。

たとえば、住吉の長屋、光の教会、4×4の家などなど。

View this post on Instagram

普通の住宅では四角形に三角形が乗った形が多いですが、安藤建築ではただの四角。ただの直方体がおおいです。

なので見た目がとてもシンプル。しかしそこにも安藤忠雄さんのこだわりがあります。

以前とあるインタビューで「装飾は人間だ、建物はシンプルでいい」と語っていました。

なので人間を活かすために、建築を考えているようです。

さらに箱型のコンクリートは世界的にも評価されています。

それは「打ちっぱなしコンクリートを板として使っている」ことです。

住吉の長屋は簡単に言うと、5枚(屋根がないので)のコンクリート板で構成されています。

それはまだどの建築家も、自身の特徴として利用している人はいませんでした。

しかし安藤さんは過去から一貫してRCの板を使っていて、どの安藤建築を見ても洗練されていることが分かります。

安藤建築の隣にRCの板だけあるやつとか見たことありませんか?

こんなやつです。

そして安藤さんはル・コルビュジエから影響を得たと言われていますが、じつは建物に板を使うのはミース・ファン・デル・ローエの特徴です。

安藤さんは過去の名建築から学び、その知識を混ぜ合わせ、オリジナリティを生成しています。

2.建築と自然を調和させる

安藤忠雄の代表作品・住吉の長屋は、人間と自然の関係性の本質をついていると思います。

View this post on Instagram

住吉の長屋について少し説明します。

ファサード(正面)はコンクリートしか見えませんね。

この直方体の形は、大阪にある住宅、長屋で育ったところからアイデアを得ています。

・長屋とは…奥に長い家のこと。

大阪によくあって、間取りは2Kが多いそうです。東京生まれの僕は全然知りませんでした。

引用:kotaku.com

中も特徴的で、中庭があります。しかもその中庭には屋根がないので、玄関から部屋に入るまでの間、傘をささなければいけません。

家の中で傘をささないといけないってすごいですね。

さらに冷暖房機器もありません。なので夏は暑く、冬は寒い。

デメリットばかりに聞こえますが、これが「人間と自然の関係性」の本質をついているのではないでしょうか。

たとえば、暖房器具がなくて冬は寒い、でも春の喜びを味わい、秋は待ち遠しく感じる。

そのように昔の人間は生きていたので、今でも通じるかと。

住吉の長屋の設計を依頼した方は、住処を変えることなく、もう40年以上住んでいるそうです。

やはり住むのには不便なので、建築学会賞の審査員は「この賞はこの住宅の住人に対して賞をあげたい」と発言されたそうです。

確かに住みにくそうですね。

※「住吉の長屋」の写真がこの雑誌で見ることができます。木の家具とコンクリートが調和しているのをはじめて知りました↓

そして木や水などの、自然要素も大切にしています。

スイスのバーゼルに、「ヴィトラキャンパス」という、世界的有名建築家らが設計した建物郡があります。

そこで安藤忠雄さんも依頼され、建物を設計しました。そして現地の方々から高い評価を受けています。

なぜならこのように、周辺にある木々を切らないために建物を地下に埋めたから。↓

余計な木々を伐採しないように、建物を埋めました。

その自然と対話している点が評価されています。

※隣にあるフランク・ゲーリーの建物がありますが、周辺の全ての木々を伐採したそう。その対比もあり、評価されている気がします。

このように建物の個性を象徴するのではなく、環境になじませるような配慮が見られます。

もうひとつはランゲン美術館。

ぼくが実際に行って目の前で見たのですが、コンクリートの箱をガラスで囲むことで、周囲の自然に馴染んでいるように見えます。

ガラスで囲む理由は定かではないのですが、理由に1つは景観を壊さないようにしているのかなと思っています。

自然の中にコンクリートの箱があると、なんだか息苦しく感じる。なのでガラスで包んで、柔らかい印象を与えているのかと。

このように建築と環境を調和されるように考えられています。

まとめ:安藤建築には世界的評価を受ける理由がある

安藤建築の特徴についてご紹介しました。

安藤忠雄さんが建てる建築には、ちゃんとした世界的に評価を受ける理由があるのですね。

やはりスゴイ人です!

※安藤忠雄さんに興味がある方は、下の本をおすすめします。ぼくがはじめて読んだもので、これ以来大ファンになりました。興味があるなら、読んで絶対に後悔しませんよ。↓

関連記事